xx

por Paul Anderson

ESTOY SEGURO de que yo parecía ridículo. No todos los días se encuentra uno un hombrón de 170 kilos parado junto a un avión con un ramo de flores en la mano. Era el año 1955. Acabábamos de llegar a Moscú como miembros de un equipo de levantamiento de pesas, el primer equipo norteamericano que llegaba a Rusia desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los demás miembros se dedicaban a renovar sus amistades con los atletas soviéticos, yo me quedé allí a solas con mis flores y mis reflexiones.

Las ondulantes colinas de mi pueblo natal, Toccoa, Georgia, me parecían remotas. Mi madre era una rolliza mujer de 1.57 metros de estatura; mi padre, un hombre de 80 kilos de peso. ¡No sé cómo se las arreglaron para tener un hijo con bíceps de 61 centímetros y un pecho de 152!

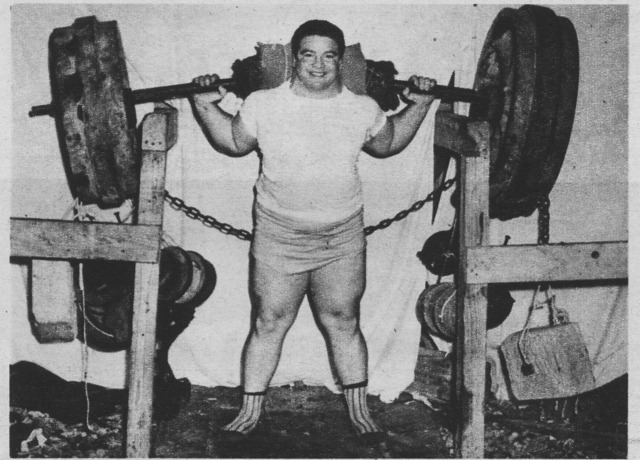

Jugué fútbol en la escuela secundaria y obtuve una beca como futbolista para la Universidad de Furman, de Greenville, Carolina del Sur. Un día se me ocurrió entrar al cuarto de pesas. Un amigo mío, que hacía seis años levantaba pesas, luchaba por levantar 181,44 kilos. Yo me incliné y, simplemente, las levanté. Inmediatamente le dije que quería practicar con ellas. Me miró algo sorprendido, pero dijo que era buena idea. Así entró en mi sangre el levantamiento de pesas; soñaba con eso todas las noches. Abandoné la universidad y regresé a mi casa decidido a convertirme en campeón de levantamiento de pesas.

Por cierto, mis padres no se entusiasmaron mucho. Me fui a un basurero y regresé con unos ejes de automóviles viejos, en cuyos extremos puse unos cubos de concreto. Me dediqué a practicar todos los días en el patio de mi casa. Jamás supe cuánto peso estaba levantando. La gente dice que levantaba a Dan, mi caballo, y que empujaba vagones de ferrocarril, pero no vamos a hablar de eso.

Competí por primera vez en una convocatoria estatal en Chattanooga, estado de Tennessee. Realicé un levantamiento en cuclillas de 272,38 kilos (600 1/2 libras), lo cual significaba 27,45 kilos por encima de la marca mundial. Luego levanté un total de 519,36 kilos (1145 libras) en los tres estilos olímpicos reconocidos en el campeonato nacional de la Unión de Atletas Aficionados y obtuve el campeonato de los pesos completos.

El entrenador dijo: “¡Se ve gordo!”

Poco después recibí una llamada del instructor olímpico. El Departamento de Estado iba a patrocinar un viaje a Rusia. John Davies y Norb Schemansky, nuestros dos mejores competidores de peso completo, estaban lesionados. ¿Podría ir yo?

Poco después recibí una llamada del instructor olímpico. El Departamento de Estado iba a patrocinar un viaje a Rusia. John Davies y Norb Schemansky, nuestros dos mejores competidores de peso completo, estaban lesionados. ¿Podría ir yo?

—No esperamos que usted gane ni que tenga una actuación sobresaliente -añadió el instructor.

Nuestro avión aterrizó en la pista de Moscú, donde me regalaron las flores como demostración de bienvenida. Por la noche, durante una cena con los equipos, me enteré que los rusos se sentían descontentos porque los Estados Unidos habían enviado a un principiante como representante de peso completo. En eso vi que la cara del intérprete enrojeció. Su instructor le había dicho al nuestro: ¿Crees que esté en forma? ¡Se ve demasiado gordo!

La noche siguiente, nuestros equipos compitieron ante 20.000 espectadores. Al llegar a la competencia de los pesos completos, habíamos ganado solo una de las seis pruebas. El poderoso atleta soviético al que le tocaba ese turno procedió a levantar 153,31 kilos (338 libras), con lo cual rompía la marca olímpica. En eso noté que los directores soviéticos sacudían la cabeza y me señalaban. Le informaron a mi instructor que lo lamentaban mucho, pero que yo no podría efectuar el levantamiento por cuanto las barras ya alcanzaban los 153,31 kilos y, de acuerdo con las reglas, no se podía disminuir el peso. Les informé que sólo había estado esperando que las barras alcanzaran el peso adecuado. EI instructor soviético le dijo al intérprete que yo, además de gordo, ¡estaba loco!

Hice que elevaran el peso a 182,34 kilos (402 libras). ¡Y las levanté! El anunciador me proclamó “una maravilla de la naturaleza”. Aquella noche se superaron dos marcas más, y luego otra en Leningrado. Tras aquel viaje, tuve el honor de establecer la marca mundial de levantamiento de peso en 1955. Y de regresar el siguiente año de Melbourne, Australia, con la medalla de oro olímpica.

Pero a esa competencia en la Unión Soviética, la recuerdo como el mejor y, al mismo tiempo, el peor momento de mi vida. ¿Por qué el peor? Porque para mí, como cristiano, se convirtió en una espina en la carne. Dejó una herida que sanó, pero la cicatriz permanece.

Pasamos por la vida mirando hacia atrás y pensando: “¡Ay, lo que podría haber hecho!” Así recuerdo yo la experiencia en Rusia. Llegué a ser uno de los hombres más populares de la Unión Soviética. No podía salir a la calle sin que la gente se agolpara alrededor de mí. Los locutores de radio me perseguían al salir a la calle. Tuve la oportunidad de captar las miradas vacías de los jóvenes, mas no pude hablarles de ese algo que ahora tengo, que hace resplandecer la mirada.

Algo que tenía que arreglar

Es que yo no levanté a nuestro Señor. Ni siquiera una vez mencioné el nombre de Jesucristo, porque en ese momento, yo no vivía para Él. Así perdí una oportunidad única de testificar detrás de la Cortina de Hierro.

Mis padres eran metodistas, y yo me crié en la Iglesia Metodista. Como muchas personas, pasé años creyendo que era cristiano porque asistía a la iglesia y pertenecía a ella como miembro. Poco después de cumplir los veinte años de edad, me enfrenté a la realidad de mi condición espiritual. No fue algo que sucediera en un momento en particular. Era algo que se presentaba constantemente en mi vida y que debía arreglar.

Es como cualquier otra dificultad que tenemos en la vida; debemos responder a ella con una decisión personal. De la misma forma que un alcohólico tiene que reconocer dónde esta su problema antes de hacer algo para solucionarlo, yo comprendí que era un pecador y que necesitaba a Dios. Examiné mi vida y vi claramente que nunca había nacido de nuevo, en realidad. Al crecer en mi compromiso con Cristo, testificar de Él llegó a ser para mí más importante que levantar pesas o cualquier otra cosa.

Recuerdo vívidamente esa experiencia de 1955 porque siempre he sentido un amor especial en mi corazón por los jóvenes. En 1961, mi esposa Glenda y yo adquirimos la antigua mansión Peacock y sus 56 acres en las afueras de Vidalia, Georgia. Fundamos un hogar para jóvenes que lleva mi nombre, porque sentimos que había un gran vacío en el trabajo social entre los jóvenes. Los más pequeños —que indudablemente lo necesitan— reciben cuidado, pero cuando los jóvenes llegaban a la adolescencia, nadie se ocupaba de ellos. Los orfanatos no los aceptaban, y muchos terminaban en un tribunal y, finalmente, en instituciones correccionales.

Tenemos ya 25 adolescentes en nuestro hogar y en 1970 esperamos tener más de 100. Tratamos de ayudarlos a crecer espiritual, física y mentalmente. Se levantan a trabajar a las cinco de la mañana; atienden la finca. Algunos continúan sus estudios en la universidad, y varios de ellos se han convertido en ciudadanos de valor.

He descubierto que los jóvenes desean disciplina y respuestas concretas. Hoy en día, los muchachos crecen rápido y aprenden temprano las realidades del mundo que los rodea. Escuchan hablar de la vida de forma muy directa, y a menos que nos acerquemos a ellos hablándoles de forma directa del evangelio de Jesucristo, a menos que les demos por la cabeza con él —por decirlo de alguna manera— creo que no tiene sentido acercarnos a ellos. Los jóvenes necesitan una figura de autoridad en su vida. El padre debe brindar esta autoridad en el hogar. No vamos a lograr gran cosa si simplemente presentamos a Cristo como un “buen amigo”, pero sí ganaremos a los jóvenes testificando de Cristo como Salvador y Señor. Él es la figura de autoridad. Él puede salvarnos de nuestros pecados, y eso es lo que los jóvenes quieren escuchar.

He descubierto que los jóvenes desean disciplina y respuestas concretas. Hoy en día, los muchachos crecen rápido y aprenden temprano las realidades del mundo que los rodea. Escuchan hablar de la vida de forma muy directa, y a menos que nos acerquemos a ellos hablándoles de forma directa del evangelio de Jesucristo, a menos que les demos por la cabeza con él —por decirlo de alguna manera— creo que no tiene sentido acercarnos a ellos. Los jóvenes necesitan una figura de autoridad en su vida. El padre debe brindar esta autoridad en el hogar. No vamos a lograr gran cosa si simplemente presentamos a Cristo como un “buen amigo”, pero sí ganaremos a los jóvenes testificando de Cristo como Salvador y Señor. Él es la figura de autoridad. Él puede salvarnos de nuestros pecados, y eso es lo que los jóvenes quieren escuchar.

No quiero volver a fallar

Por eso he dedicado mi vida a trabajar con los jóvenes: en nuestro hogar, en todo el país, con la asociación de Atletas Cristianos y en viajes deportivos alrededor del mundo. Todos ejercemos cierto grado de influencia sobre quienes nos rodean. Mi fuerza me ha abierto muchas oportunidades de servir al Señor influyendo sobre los hombres jóvenes. En 1955, en Rusia, yo fallé. No quiero volver a fallar. Cuando recorro el país hablando a los jóvenes, levanto pesos y clavo clavos en tablas de madera con mis manos, y levanto a ocho jovencitos al mismo tiempo sobre una plataforma. ¿Para qué? Para ganar su atención y respeto, y luego señalarles quién es, en realidad, el hombre más fuerte del mundo: Jesucristo. El amor más grande que el mundo ha conocido jamás es el amor de Cristo. El suyo no fue un amor debilucho. Su amor era fuerte, y templado con verdad y disciplina.

La fuerza más grande que yo he conocido es el poder de la Gracia de Jesucristo. La fuerza del hombre no es nada en comparación con la del Salvador. Saulo de Tarso se convirtió en Pablo; y yo, como ese primer Pablo, hallo que necesito a Cristo como la fuente suprema de fortaleza interior.

Nota

Este artículo fue tomado de la revista Decisión, enero 1967; ©2008 Billy Graham Evangelistic Association; reimpreso con permiso. Todos los derechos reservados.